アメリカ人じゃなくて日本人で本当に良かった。

病院から医療費の請求書を貰うたび、 心底そう思った。

前振りの答えは、莫大な入院費を国が肩代わりしてくれる高額療養費制度のことです。

社会保障費が膨張している問題などニュースでも最近よく取り上げられている現実もあるので、感謝しつつも複雑な心境になります。

厚労省のホームページによると平成28年度の国民医療費は42兆1,381億円かかり、人口一人当たりの国民医療費は33万2,000円もかかっていてます。

しかし、折角の制度、健康保険に加入している人は全員利用できるので、知らない方は『高額療養費制度』と『限度額適用認定証』の違いをしっかり理解しておきましょう。

約3カ月の入院で私も高額療養費制度は利用させてもらい感謝しています。

この記事では、「高額療養費制度」の説明を中心に、今回、自分のメモ代わりに、救急搬送されICUに入院してから一般病棟で退院するまでにかかった費用をまとめてみました。

高額療養費制度は病気になったらすぐ申請しましょう

日本では健康保険に加入するのが国民の義務です。

健康保険には、病気やケガで医療費が高額になった時のために『高額療養費制度』が用意されています。

私自身全く知らなかったのですが、高度医療などで高額になった治療費を一部負担してくれる神のような制度です。

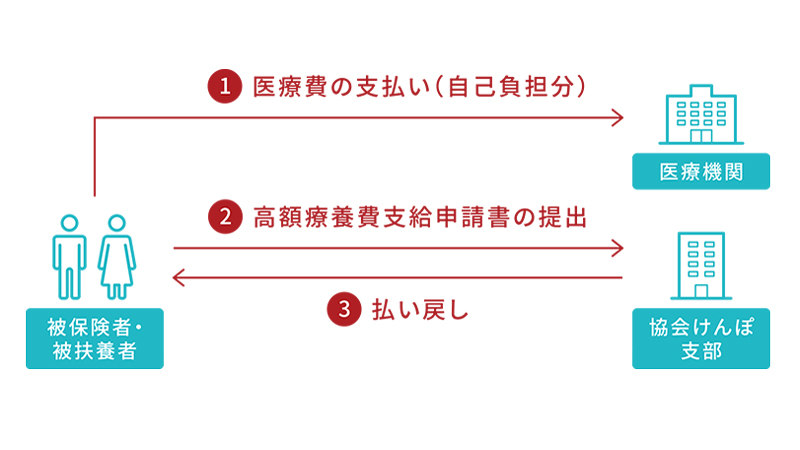

因みに、病院での支払い後、自己負担限度額との差額が3か月くらい経ってから還元されます。

病院窓口での支払いを自己負担限度額までにしたい時は、「限度額適用認定証」をすぐに役場や職場に申請しましょう。

これは、代理でも可能です。

実際私自身申請していません。

大体はすぐに発送されます。

郵送の場合は1週間前後かかるようです。

あとは支払い時に、保険証と「限度額適用認定証」を病院の窓口へ提出するだけです。

それぞれについては役所や健康保険協会でも詳しく説明しています。

ここでは「限度額適用認定証」とは、どんなものなのかザっと説明していきますます。

高額療養費とは?

同一の月にかかった医療費の総額が高額になった場合、高額療養費制度で一定の金額(自己負担限度額)を超えた分の払い戻しが受けられます。

国保窓口、健保組合に還付請求して約3カ月後位に戻ってきます。

私のように、ICU(集中治療室)や複数の手術をしたなど、その月の会計を自費で支払うのが難しい場合や医療費が高額になることが前もって分かっている場合は、「限度額適用認定証」を利用したほうが賢明です。

限度額適用認定証とは?

入院して医療費が高額になった場合に利用できる制度です。

保険証と印鑑ですぐに発行してもらえます。

健保組合に加入している場合は、会社に相談して下さい。

担当者さんが使える人だとすぐに発行されます。

申請すると、病院の窓口で支払う金額が『自己負担限度額』だけで済みます。

なお通院でも申請は可能なのだそうです。

自己負担限度額とは収入に応じて設定されている

自己負担限度額は、年齢および所得状況等により、上の表のように区分ア~区分オまで設定されています。

大まかな自己負担金額は、収入に応じて払えるようになっているのです。

| 所得区分 | 自己負担額 |

|---|---|

| 区分ア | 140,100円 |

| 区分イ | 93,000円 |

| 区分ウ | 44,400円 |

| 区分エ | 44,400円 |

| 区分オ | 24,600円 |

収入に応じて自己負担が変わるので、負担する金額はそれほど負担がないように設定されています。

わかりやすいように時系列にしてみました。

- 入院して心臓カテーテル手術をして医療費が100万円かかりました。

- 国保3割負担なのでそのままだと30万円になります。

- 役所へ、「限度額適用認定証」を申請しました。

- 収入に応じて、区分分けされます。

- 結果、役所では「区分ウ」に区分されました。

- 《計算式は、下記のとおりです。》

- 80,100円+(100万円-267,000円)×1%

- 上の計算の合計は、87,430円になりました。

- (太文字の金額が医療費です。)

- 自己負担分は、87,430円です。

退院時に保険証と併せて提示すると、窓口でのお支払いが『自己負担限度額』までとなります。

本来3割負担30万円のところ、9万円弱の負担に軽減されます。

公的医療保険の対象にはなっていない先進医療(重粒子線がん治療など)や保険外の診療(出産や美容整形など)や差額ベッド代や食事代については、高額医療費制度の対象にならないです。

1か月間の医療費のうち自己負担分の上限は決まっていますが、ア~ウの場合は医療費によって変わります。

なお、高額所得者様は、保障されません。

病院を転院した場合の自己負担限度額

ちなみに、病院を転院して、それぞれの病院で高額な医療費がかかった場合は、後で返金されますが、それぞれの病院に自己負担限度額を支払わなければならないです。

つまり、限度額をそれぞれに支払うので、実質倍額を払うことになります。

その分は特に申請などなく、病院から役所に医療費が上がってきた時点で判断されて、その書類が自宅に届きます。

自宅に届いた書類にサインして役所に出せば、余分に払った分が返金される流れになります。

ただ医療費が役所には2ヶ月以上、書類出してからも1ヶ月かかるので、実際に返ってくるのは3ヶ月以上先になります。

と、ソーシャルワーカーさんが教えてくれました。

私の場合は、入院後に相方が役所へ申請してすぐに発行してもらいました。

急性心筋梗塞で入院した実際の治療費の内訳

多分どこの病院も一緒だと思いますが、入院していた病院も、入院費用は毎月1度、月締めで清算しなければいけませんでした。

私の入院期間は、3ヶ月弱で月末が2度ありましたので退院時を含め3回の清算でした。

有り難いことに『高額療養費制度』のおかげで、支払金額は相当減額されました。

私は、救急搬送されて急性心筋梗塞と診断され入院中に様々な治療を受けて退院しました。

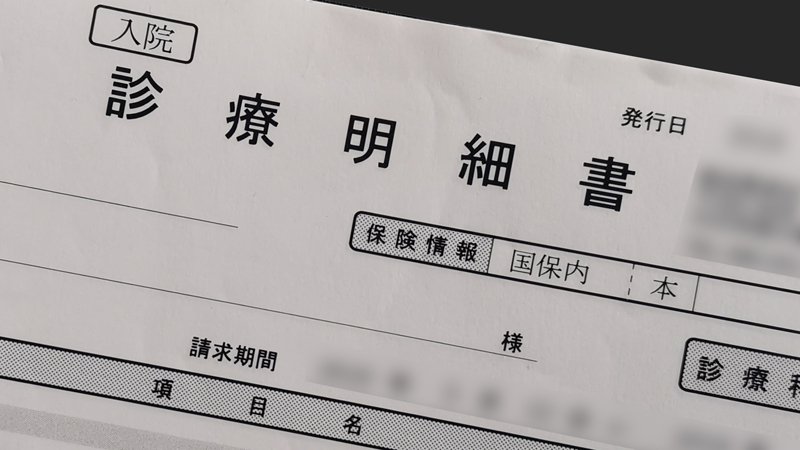

大まかにですが私の場合の診療明細書を紹介したいと思います。

始めの月は、ずっとICUで、その間もいろいろあったので月の明細書は10枚にもなりました(;゚Д゚)

ご存じだと思いますが、診療報酬点数1点は10円です。

薬代など(DPC包括)は別途です。

心臓カテーテル治療費の内訳

まずは、救急搬送され、冠動脈にカテーテルを入れる手術の治療費から。

心臓カテーテル治療の正式名称は、経皮的冠動脈ステント留置術。

| 項目名 | 点数 |

|---|---|

| 深夜加算 | 61,884点 |

| 中心静脈用カテーテル | 44,428点 |

| 冠動脈造影加算 | 5,400点 |

| 合計 | 111,712点 |

| 診療報酬 | 1,117,120円 |

大動脈バルーンパンピング法(IABP法)治療費の内訳

心不全が全く改善しないので、医師の判断で心臓の動きを助けるために、大動脈内にバルーンを入れる手術をしました。

| 項目名 | 点数 |

|---|---|

| 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)初日 | 15,804点 |

| IABPカテ末梢循環温存型 | 14,400点 |

| 2日目以降3680点×5日 | 14,720点 |

| 合計 | 44,924点 |

| 診療報酬 | 449,240円 |

カテーテルアブレーション治療費の内訳

不整脈が頻繁に出ることは変わらず、心房粗動と心房細動をアブレーションで根治することになりました。

まずは、心房粗動のアブレーションの手術です。

| 項目名 | 点数 |

|---|---|

| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 34,370点 |

| 中心静脈用カテーテル | 66,968点 |

| 合計 | 101,338点 |

| 診療報酬 | 1,013,380円 |

ICD(埋込型除細動器)埋め込み治療費の内訳

AED(除細動器)が胸に埋まっているような装置になります。

正式名称は、埋込型除細動器移植術です。

| 項目名 | 点数 |

|---|---|

| カテーテル電極 経静脈リード ICD本体(約300万円) | 425,303点 |

| 診療報酬 | 4,253,030円 |

DPC包括(断群分類別包括評価)という治療費の内訳

入院基本料、検査、投薬、注射、処置、レントゲンの画像診断などのことをDPC包括というそうです。

| 項目名 | 点数 |

|---|---|

| 入院基本料 検査 投薬 注射 画像診断など | 234,145点 |

| 診療報酬 | 2,341,450円 |

その他にかかった治療費の内訳

救急搬送時の内訳

| 初診料(深夜加算) 肺血栓塞栓症予防管理料 深夜休日看護体制加算 救急搬送看護体制加算 | 2667点 |

| 診療報酬 | 26,670円 |

| 特定集中治療室管理料 | 13,879点 |

| 診療報酬 | 138,790円 |

| リハビリステーション加算 | 約3000点 |

| 診療報酬 | 30,000円 |

| カウンターショック | 3,500点 |

| 診療報酬 | 35,000円 |

ICUでAED(自動体外式除細動器)を使ったときも当然ですが3,500点加算されてました。

その他にも、初回算定月加算や医療環境加算、無菌製剤処理加算など耳慣れない単語がもう少しありましたが、少額なので省略しました。

金額の大きいものだけで計算した病院での費用内訳

金額が高額なものだけを時系列で合計してみました。

- 最初に搬送された時にステントを入れた、

心臓カテーテル治療

1,117,120円 - 心臓が酸欠状態になり一番弱っていた時に実施した、

大動脈バルーンパンピング(IABP)

449,240円 - 心房粗動を根治する為に実施した

カテーテルアブレーション治療

1,013,380円 - 不整脈による突然死を回避するため埋め込んだ

埋込型除細動器(ICD)手術

4,253,030円 - 入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断などの

DPC包括

2,341,450円

合計すると、9,174,220円。

約900万円です。

3割負担で約300万円。

凄い金額になるのがお分かり頂けましたか?

私の場合、月を3回跨ぎましたので、入院中3回治療費を支払いました。

しかし、すべて限度額適用認定証を利用したので大変助かりました。

さらに私は、『心身障害者医療費助成制度』のお世話にもなっています。

通称、マル障といわれている制度です。

身体障害者手帳を申請する時に、1~3級の場合、マル障の申請書も同時にすることになっていました。

マル障は、さらに厚い補助が受けられ、申請したときから所得制限がありますが、治療費が相当額免除されます。

この制度は自治体によって違っている場合もありますので、各自治体でご確認ください。

一応、生命保険にも入っているのですが、義理で入っている雀の涙のような思いっきり低額の積立保険が一口だけ。

以前の会社を辞めた時に、思うところがあってメインの太い保障をしてくれる医療保険は解約してしまったのです。

なくして気が付く有難味とはこのことですね…。

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪