前回、病院の管理栄養士さんによる、退院前の「栄養相談」という栄養指導を受けました。

徐々に退院が近づいてきているのが実感できる日々です。

今回は、現在の体力を数値化する検査。

病院内にあるリハビリテーション科で、現在の心肺機能を調べることになったのです。

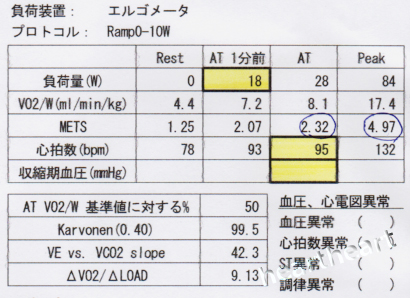

歩行訓練などに付き合ってくれる心リハ指導士さんの説明によると、心肺運動負荷試験(CPX)という検査で、現在の体力を数値化して、専門の医師に最適な運動プログラムを作成してもらうのだとか。

午後2時頃の予定だったのですが、看護師さんに「念のため、お昼ご飯は半分しか食べないで」と何回も念を押される。

(中には、お戻しになる方もいるらしい…)

時間になり、ナースステーションで予約票を受け取り場所を聞いて、始めて行くリハビリテーション室へ歩いて一人で向かいました。

現在は、歩行する姿にもそれほどの違和感はないはずでが、ICUで最初に『座った状態から立つ訓練』をした時の筋力の低下は想像を絶するものだったのです。

私の場合は、急性心筋梗塞による心臓リハビリ(心リハ)です。

カテーテル治療によって血栓の詰まりは改善しましたが、その時に一部が壊死した心臓の状態は一生変わりません。

心肺運動負荷試験(CPX)で数値を測定することによって、自分に合った効果的な運動量を知り、今後の心臓リハで周りの心筋や体力を元の状態まで近づけることを目指すための検査です。

今回初めて受けた、心肺運動負荷試験(CPX)の体験談や今回の結果などをまとめました。

心疾患患者が受けた心肺運動負荷試験(CPX)とは?

心肺運動負荷試験(CPX)とは、心臓や肺だけでなく筋肉も含めて、現在の体力(運動耐容能)がどれほどなのかを評価する検査です。

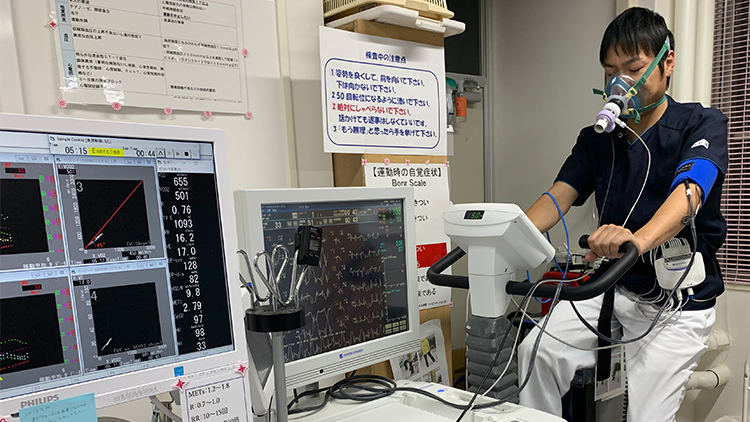

心電図、血圧計、呼気ガス分析装置を装着し、エアロバイクのようなエルゴメーターという自転車を漕ぎます。

呼気ガス分析装置によって、呼気ガス中の酸素と二酸化炭素の量を計測します。

検査の主な目的は、有酸素運動と無酸素運動の境目を知り無理をしない範囲を明確にすることです。

体力の評価には、様々な指標が用いられますが、このリハビリで重要な数値は、嫌気性代謝閾値(AT値)の数値らしいです。

自分のAT値(嫌気性代謝閾値)を知ることが重要

人間は、酸素を吸って二酸化炭素を吐くという呼吸をしています。

軽い運動では、酸素と二酸化炭素の量は一定の割合になります。

この心臓に負担のかからない運動を有酸素運動といいます。

しかし運動量が増加すると筋肉に乳酸が溜まり、その乳酸を分解するために代謝が働き、二酸化炭素を吐く量が増えます。

この状態を、無酸素運動といいます。

無酸素運動のように酸素が不足した運動を長く続けると、心臓や全身に負担がかかります。

有酸素運動から無酸素運動に変わる瞬間がAT値

心臓病の人は無酸素運動時には心臓に負担がかかったり、不整脈も出やすくなるそうです。

普通のジョギングでも、ちょっとペースが速くなると苦しくなると思います。

そのハアハアと苦しくなる瞬間が無酸素運動状態なのです。

そのハアハアになるポイントが、心肺運動負荷試験(CPX)で知ることができるのです。

AT値(嫌気性代謝閾値)とは、この有酸素運動から無酸素運動に切り替わるポイントのことをいいます。

このAT値(嫌気性代謝閾値)を知ることによって、心臓に負担が少なくて効果的なトレーニングが簡単にできるようになるのです。

CPX(心肺運動負荷試験)を受けた手順

リハビリテーション室へ入ると、入院中の多くの患者さんがリハビリをしていました。

予約票を受付で渡すと、奥の仕切られた部屋へ案内され、検査技師の方にこの検査の目的などの説明を受ける。

説明の最後に『この検査では、10万人に1人位の率で死亡事故があるといわれています……』という内容の承諾書にサイン。

上半身裸になり、心電図の電極シールを付け、腕には血圧計を巻き、パルスオキシメーターなど付け、エアロバイクのような自転車に跨った。(上の画像参照)

座席とペダルを調整し、呼気ガス分析用のマスクを装着して、いよいよ検査がスタートです。

ガスマスクを装着して吐き出した空気を分析ながら、エルゴメーターという自転車にまたが徐々にりペダルを限界まで漕いで、体内に最大でどれくらいの酸素を取り込めるかを測定します。

有酸素運動から無酸素運動に切り替わるなどのデータを測定。

↓まさしくこんな感じです。

最初の3分は、負荷が無い状態でペダルを漕ぎました。

青いところの目盛り(50~60回転)からはみ出さないようにスピードを保って下さいね。

これから徐々に自転車のペダルが重くなっていきます。

1分刻みに徐々にペダルは重くなっていきます。

もう限界ってなったら、右手を挙げて合図して下さいねー。

ガッツリマスクして喋れないので、指示に頷きながら、ひたすら漕ぐ。

8分ちょっとで終了の合図、右手を上げて終わった。

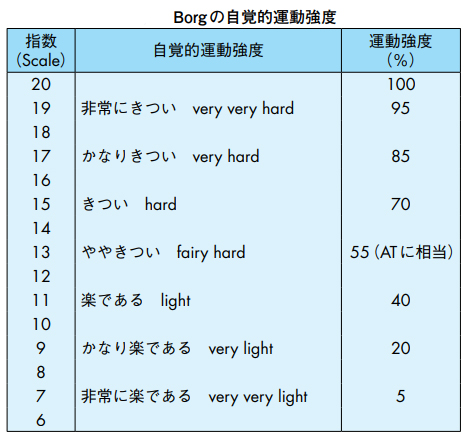

ボルグ指数という表が漕いでいた前に貼ってあった。

その表を見ながら、臨床検査技師さんが、

最初、負荷がかかった時って番号でいうとどれくらいでした?

最後、右手を上げた時って番号でいうとどれくらいでしたか?

との質問に、肩で息をしながらそれぞれ「9番」「17か18番」と答えて終了。

漕ぎ終わり、身体に付けている検査機器を外されている間、久々に出た汗を拭きながら検査結果を待っていた。

モニタの右肩上がりのグラフを見ながらリハ担当の先生からは、

頑張り過ぎる傾向があるので注意するように。

貴方みたいに、自分の身体を客観的に見れない方が一番危険。

と手厳しいことをいわれる…。

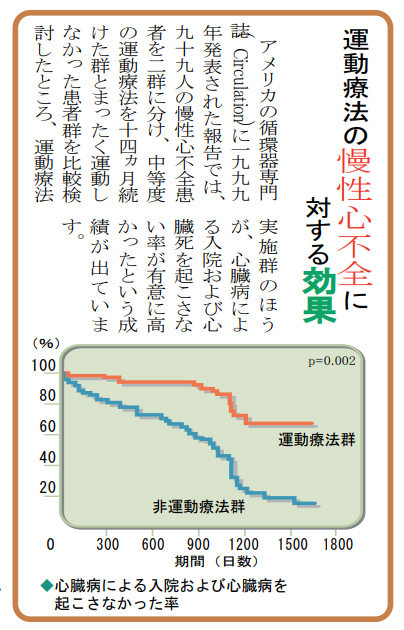

検査結果の終わりに先生が、以前は、心臓疾患したら安静に暮らすのが一番って時代がありましたが、今は適度な運動が寿命を延ばす論調が支持されてると、運動の重要性を仰っていました。

運動療法の慢性心不全に対する効果

アメリカの循環器専門誌(Circulation)に一九九九年発表された報告では、九十九人の慢性心不全患者を二群に分け、中等度の運動療法を十四ヵ月続けた群とまったく運動しなかった患者群を比較検討したところ、運動療法実施群のほうが、心臓病による入院および心臓死を起こさない率が有意に高かったという成績が出ています。

日本心臓財団

リハリビの仕方も人それぞれなので、リハビリ頑張りましょうね。

といわれ検査は終了。

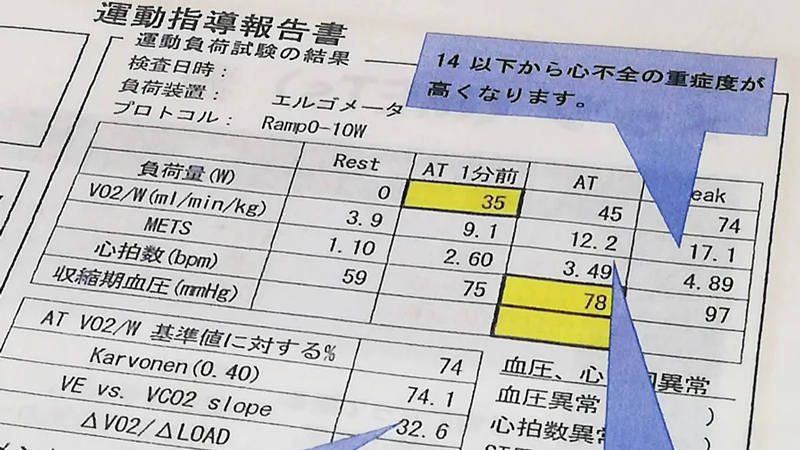

その後、リハビリでいつもお世話になっている、心リハ指導士の方に、運動負荷試験結果の説明を受けました。

先生に「貴方みたいに、自分の身体を客観的に見れない方が一番危険。」といわれたけどどういう意味なんです?

と質問すると、

普通は、あの表(ボルグ指数)で13(ややきつい)くらいがATの位置なんだけど、酸素不足でも頑張っちゃうんだろうね。

と、分かったような分からないような回答でした。

その後、心肺運動負荷試験で出た数値の説明をされたのですが、結論からいうと、数値は全然良くなく割とショックを受けた。

| METS/AT | 2.32METS | 無酸素運動に切り替わるメッツ値 |

| AT V02/W 基準値に対する% | 50% | 同年代健常者100%に対し何%か? |

| 心拍数/AT | 95bpm | 運動時に頑張っても良い心拍数 |

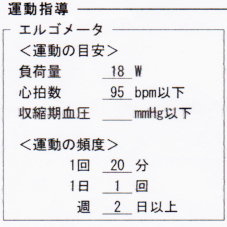

運動の目安は、心拍数は、95bpm以下で一回20分となりました。

入院生活長いですからこんなもんですよ。

心筋の壊死した部分はもう回復しませんが、まだ壊死に陥っていない部分は回復、改善します。

3か月後にまたする予定ですから、それまでリハビリ頑張りましょうね!

と励まされる…。

メッツ2.32に50%って…

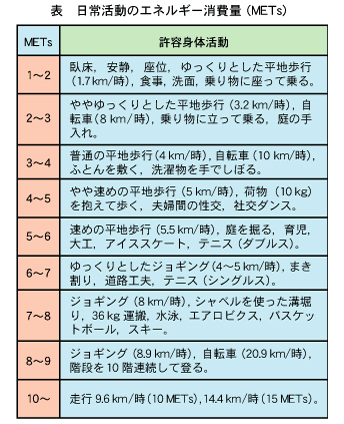

※メッツとは、身体活動能力を示す値です。

運動時の酸素消費量が、安静時の何倍に相当するか示す運動強度の単位になります。

庭の手入れしか出来ないです…(;’∀’)

今回初めて心肺運動負荷試験(CPX)を受けてみた感想

入院してから初めて運動らしい運動をしました。

体力がこれほどまで低下していることが、数値化できて今後のためにもよかったです。

もちろん汗をかくことも久しぶりでした。

先生も仰っていましたが、運動をすると心臓の機能も改善し予後もよくなることが常識になっているそうです。

退院してからもリハビリを頑張ろうと更に切実に思いました。

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪