入院中も電話にパソコンにと忙しく仕事?をしていた、隣のベッドに入院していた人が一足先に退院された。

本人曰く、個室希望だったがいっぱいだったらしい。

カテーテル検査の短期入院だったが、前日に1か月後にステント治療をすることになったと不安がっていた。

私よりも随分年上だったが、いろいろと質問されたので、経験者として偉そうに解説してあげた(笑)

私のほうも、退院が近づくにつれ、入院中にしなければいけないことが多くなり日々慌ただしさが増してきました。

その一つが、自分で脈を測る癖をつけること。

慣れてくれば不整脈を自分で判断できるようになるそうです。

この記事では、カウントダウンとなった退院までの数日間の様子をお伝えします。

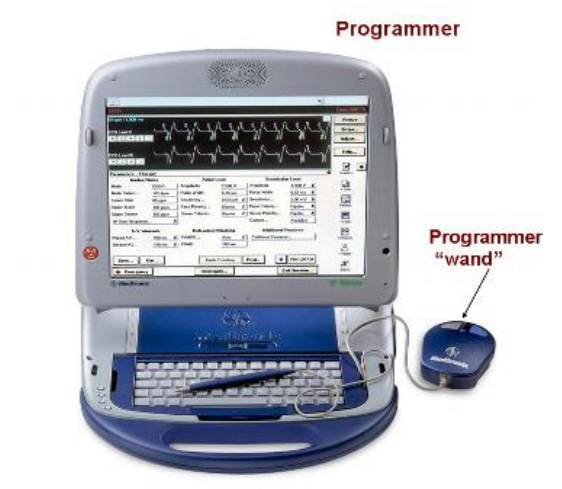

ICD(植え込み型除細動器)を状態に合うように設定をしてもらう

臨床工学技士の方より、ICD埋め込み1週間後のチェックをして頂いた。

場所は、病室のベッドの上で座ったまま。

埋め込んだICDがちゃんと正確に動いているのかのチェックと、私の心臓の状態に合った設定に変更するという事前説明を受ける。

プログラマというノートパソコンを”ごつく”したような機器で操作していました。

プログラミングヘッドというマウスに似た形のようなものを、私の身体に埋め込まれたICDの上へ近づけて色々計測したりプログラマに写った心電図を見ながら設定変更するようです。

↓こんな感じのものです

それを、私がいつも持っているように言われた「ICD手帳」の「設定値情報」と「フォローアップ情報」いう欄へ記入していました。

途中、「脈を速くします」「少しドキドキするかもしれません」と言われ、またICD手帳になにやら書き込んでます。

本当に脈が速くなったので、ちょっと恐ろしくなりました…。

最後に、自宅で使うICDと同じメーカー(メドトロニック)のマイケアリンクという遠隔モニタリング装置の設定と説明を受けて終了。

↓こんなかんじ

次回の定期点検(ペースメーカー外来)は、半年後だそうです。

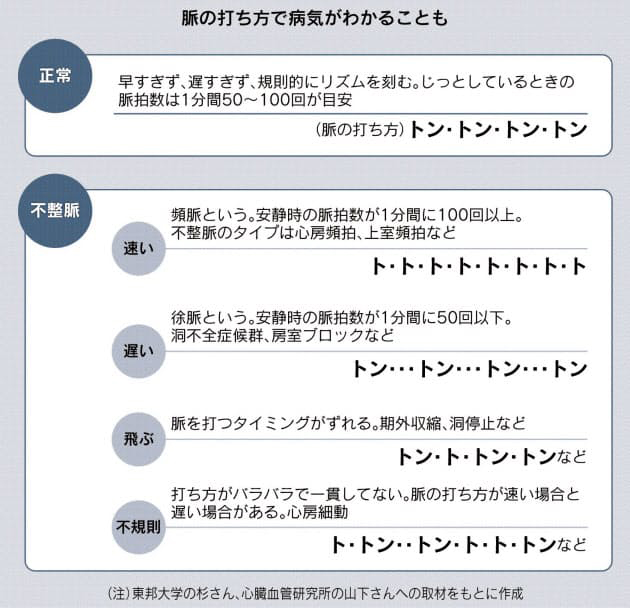

自己検脈の癖をつけることで不整脈や心房細動を知る近道

退院が近いからなのか、主治医の先生から自己検脈の癖をつけるようにと助言される。

因みに、入院中は、脈拍は常にナースステーションでモニタリングされてました。

いつ起こるかわからない不明脈を自分で発見して測らなければいけません。

脈を測る場所を決めておくと便利

皆さんは、すぐに脈を測ることはできますか?

手首か首の測る場所を予め決めておくと便利です。

上の画像のように人差し指、中指、薬指でこの辺りの脈がある場所を探すと見つかりやすいです。

親指にも脈があるため親指で測るのは避けたほうが無難です。

脈を測るときは2つのことを把握する

先生曰く、脈を測るときは2つのことを確認してほしいとのこと

- 「トントントン」と常に一定のリズムで脈が打っているか?

- 脈の速さはどうか?

4倍で1分間の脈拍数になるので15秒間の脈拍数を測る癖をつけると、通常時の脈拍数を把握しやすくなる。

動悸が激しい場合は、脈は早くなる。

ずっと1分間100を超えるようだと注意が必要とのこと。

一定間隔の脈が乱れるまたは脈が飛ぶ、リズムが乱れる、この場合も注意する。

脈が速くなって、脈が飛ぶようだと、心房細動も疑われるので、症状が続くようなら病院にすぐ連絡するように。

以上のことを、気にして続けてほしいとのこと。

Apple Watchなら心拍数を一日中測定してくれて、iPhone上のヘルスケアアプリで心房細動などのデータを見ることができます。

珍しい来客ICUでお世話になった看護師さん

退院する前に、嬉しい来客もありました。

最初にとてもお世話になったICU(集中治療室)の看護師さん(男性)です。

この階の病棟に用事があったらしく、たまたま病室のネームで気が付いて尋ねてきてくれたそうです。

まだ入院していたことに驚かれましたが、明日退院ということを伝えると「元気になって安心した」「2回心室細動になったから、あれからどうなったのか、たまに話題になっていた」そうで他のICUの看護師にも元気になったと伝えておく」等々と言われていました。

5分ほどのたわいもない話だったのですが、最後にお礼が言えてよかったです。

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪