前回の記事で、ICD(植込み型除細動器)というペースメーカーのような機器を身体に埋め込むことを了承しました。

ICD(植込み型除細動器)とは、致死性不整脈になったときの除細動器としてAEDのような役割がある、身体に埋め込むタイプの除細動器のことです。

ICDを付けることが退院するまでの、最後のメインイベントとといっていいかもしれません。

しかし、退院するまでのハードルはまだまだ高いものあります。

この記事では、循環器内科の個室から大部屋へ移動するまでの、色々とあった一喜一憂を紹介していきます。

一般病棟内の個室から個室への移動はいつに?

循環器内科にきてからは、鼻からの酸素吸入チューブ(鼻カニュラ)を付けたままです。

酸素マスクほど違和感はないですが、トイレや歩行訓練などには酸素ボンベも一緒に行動するのでとても大変。

そんなときに、その日担当の看護師さんからうれしいことを言われました。

酸素のメモリも1(1ℓ?)になったから

、もうすぐ外してもよくなるかもね

「そんな話があるのですか?」と聞いても、笑顔でかわされます。

大部屋に移動はいつになるのか

ICU(集中治療室)を出てからも、一般病棟といってもナースステーション真横にある個室です。

そんなある日、朝食後の看護師さんの血圧などの検査のときに、部屋を移動する旨を伝えられました。

いよいよ大部屋かと思ったのですが、ナースステーションから一番遠い個室へ。

この個室は、重篤患者用なので、差額ベッド代はかからない個室でした。

部屋を移動して、すぐに師長さんが訪ねてきて嬉しい一言が。

手術前に環境の変化もよろしくないので、ICDの埋め込み手術が終わってから一般病棟へ引っ越しましょう

しかも、朝日が当たる一番いい部屋の窓側を空けているとの説明でした。

棟内フリーと単独でのシャワーの許可が出る

心リハの理学療法士さんによる歩行訓練では、500メートルをクリアする事が出来ました。

普通の人は、びっくりすると思いますが最初のベッドの上での立つ訓練からは雲泥の差です。

不整脈も安定しているとの事で、病室のあるフロアでの歩行訓練やデイルーム、自販機などに断りなく行けることになりました。

そのことを病院では、『棟内フリー』という用語で呼ばれていたのです。

ちなみに、病院内どこでもOKなのは、院内フリーといいます。

病院関係者の方々は当たり前かもしれませんが、ほぼ縁がなかったのでこの呼び方は新鮮でした。

それと、今までは車いすに乗せられたまま、お風呂場でも介護されながらの洗髪だけでしたが、単独での全身シャワーもOKの許可が出たのです。

予約制だったので、速攻で予約したのは言うまでもありません。

ICD植込み前検査で血栓が見つかる?

ICD植込み手術の前に、採血、レントゲン、心エコー(心臓超音波検査)など一通りの検査があったのです。

夕方、病室で先生から、思いもよらない事を告げられたのでした。

心エコー検査で”かさぶた”のような血栓かもしれない気になる部分がある。

明日、確認の為にもう一度『心エコー』検査をやります。

血栓だと、薬で溶かすなどしなければならない。

ICD埋め込み手術は、暫く延期になるかもしれません。

また血栓?

手術延期??

退院も延期???

唐突に、予想もしていなかった事を連発でいわれ、頭の中が疑問符だらけで混乱してしまいました。

その後に、わかり易く説明をしてくれた。

かさぶた(血栓)が取れて脳に運ばれると脳梗塞になる恐れがあるから、血栓だった場合、早急に溶かさなければならない。

勿論、血栓があるままで、ICDの埋め込み手術は出来ないです。

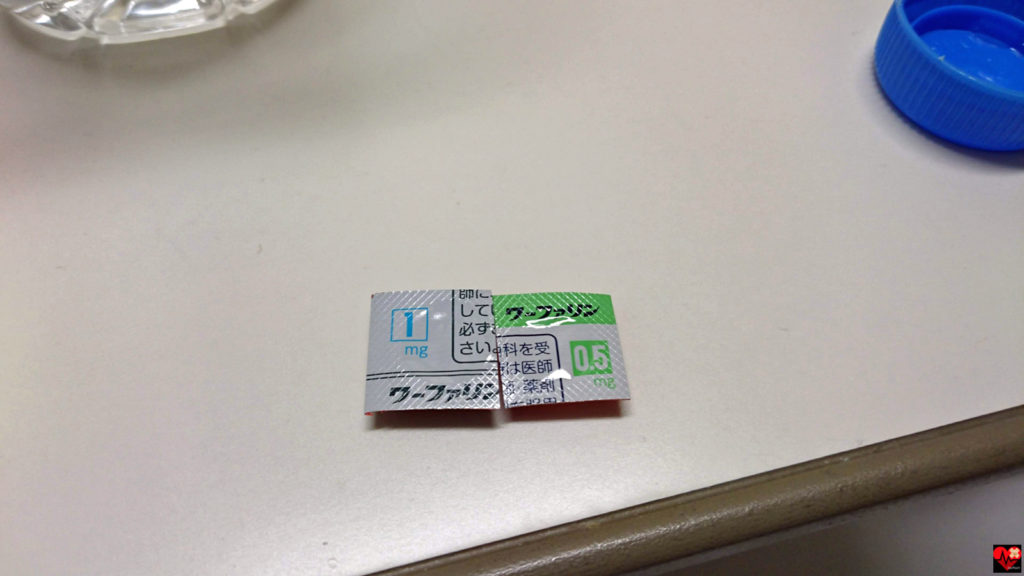

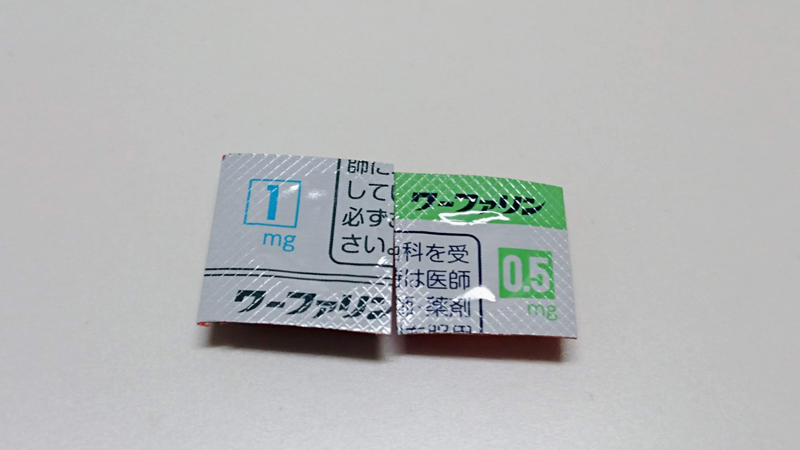

そして、血栓を溶かす目的で、血液サラサラの内服薬も『ワーファリン(ワルファリン)』に変更しますと告げられる。

ちなみに、現在服用してる血液サラサラ系の薬は『プラザキサカプセル』という抗凝固薬。

ワーファリンと同じような作用のプラザキサでは、血栓を溶かすことが確認されていないとかで、ワーファリンに変更するとか…。

かなりいい加減に聞いていたので間違っていたらすいません。

プラザキサカプセル ワーファリン 違い

やっと終わったと思っていた点滴が復活

そして、『ワーファリン』の効果が出るまで『ヘパリン』を併用で点滴することも説明される。

こちらも色々と説明されたけど、ヘパリンは即効性がありワーファリンの効果が出るまで2~3日程度かかる間は旨く併用してえいくとか…。

ワーファリンは割とデリケートな薬らしく、常に血液検査で服用する量を調整するようです。

外れて喜んでいた点滴がまた開始されることに…。

※ちなみに、血栓とは、心臓内や血管内で血液が凝固した血の塊の事です。

※ヘパリンは、一時、美容整形でヒルドイドという、ヘパリン類似物質が問題になったので名前を知っている方もいるかもしれません。

余談ですが、心臓の病気の事を色々調べると必ず出てくる、血液サラサラの薬ワーファリンとビタミンKの関係。

※ワルファリン=商品名はワーファリン、同じ薬です。

一般の方は、血液サラサラといえば、納豆や玉ねぎやお酢、最近では、青魚の成分DHA・EPAなどを思い浮かべる方も多いと思います。

薬で血栓ができるのを予防する場合、よく使用されるのが『ワーファリン』という有名な内服薬です。

ところが『ワーファリン』を服用すると何故か、同じように血液がサラサラになる、納豆が一切食べられなくなります。

納豆が好きなので、この時は二度と食べれなくなるかもしれない、というショックが非常に大きかったです…。

何故なのかは、ネット検索するとたくさん出てきますがザっと説明しておきます。

『ワーファリン』服用中は、ビタミンKの活性が抑えられた状態になります。

このときにビタミンKを多量にとるとワーファリンと拮抗して、サラサラになる薬の作用が効かなくなってくるからです。

ワルファリンと納豆・クロレラ食品との相互作用

ワルファリンはビタミンK類似構造のクマリン誘導体で、ビタミンKに拮抗し、肝臓においてビタミンKが関与する血液の凝固因子がつくられるのを抑えて血を固まりにくくし、血栓ができるのを抑える薬です。

この薬を服用中の患者さんは、他の薬と一緒に飲むとワルファリンの効き目が強く現れたり、逆に弱くなってしまうことがあり、特に注意が必要です。

また、薬だけでなく、食品のなかにもワルファリンと相互作用があるものがあります。

その代表例が納豆やクロレラ食品といったビタミンKを多く含む食品です。納豆に含まれる納豆菌は、少量でも(100g…1pacK)腸の中で、ビタミンKの生合成を促進します。

ビタミンKの働きをワルファリンでせっかく止めていたのに、納豆菌があとからじゃんじゃんビタミンKをつくってくれますのでワルファリンの効き目が悪くなってしまうのです。ただし、納豆の原料である大豆のビタミンK含有量は多くないので問題はなく、同じようにねばねばした食品であるオクラ等も食べても大丈夫です。

慶應義塾大学病院

先生には、納豆、青汁、クロレラだけが食べたらダメだと言われました。

その他、海藻や野菜もネットで調べると”食べたらダメ”な食品が色々出てくるけど、普通の量を食べる分には全く問題ないそうです。

私が飲んでいた1回分のワーファリン

翌日に血栓の有無を調べる為、再度、生理機能検査室にて『心エコー検査』をすることに。

今回は、いつもの先生や検査技師の方と違い、若い検査技師の方。

とても入念に時間をかけて検査されました。

今回の検査で使用していた機器が、この病院で一番解像度が高いという豆知識も習得しましたw

午後、先生が病室を訪ねて来てくださり今後の方針を。

技師と相談した結果、微妙だか血栓ではないかもしれない。

最終的に『MRI検査』をして判断します。

そういう事で、2日後『MRI検査』をする事に決まった。

気が遠くなるような退屈で単純な心臓のMRI検査

MRI検査では、重たい物体を胸に載せてドーナツ状の筒の中で検査。

重たい物体は、微弱なMMR信号を効率よく受信するためのコイルだそうです。

「(息を)吸ってー」「吐いてー」

「(息を)吸ってー」「吐いてー」

「(息を)吸ってー」「吐いてー」

「(息を)吸ってー」「吐いてー」

「(息を)吸ってー」「吐いてー」

永遠に続くような単純で退屈な検査。

筒の中には「吸ってー」「吐いてー」の指示とドーナツを回っているカメラの機械音だけが聞こえている。

同じことを1時間ほど繰り返してようやく終了。

なんとも気が遠くなるような検査でした。

検査の結果、血栓は無かった?無くなった?

その日の夜に顔見知りの先生が当直で訪ねて来てくださり、その際に、画像診断の専門家先生?の判断も、血栓はなしとの事。

小さい血栓らしいものは、存在するらしいですが、小さいので詰まる事はないとの説明でした。

血栓じゃなかったとのことで、ワーファリンの服用は中止。

ヘパリンの点滴は終わっていた。

これまで服用していた『プラザキサカプセル』に再び戻ることに。

一体何だったのでしょうか?とも思いましたが、「血栓じゃなかった事を素直に喜ぼう」と素直に思うことに。

ICDの埋め込み手術は、振り出しに戻った感じですが、手術日は5日後に決まったのです。

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪