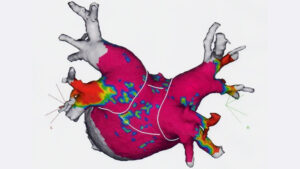

心臓カテーテルアブレーションの手術を受けてから10日ほど経ちました。

全身麻酔を受けたカテアブ治療の様子はこちらの記事をご覧ください。

朝の散歩でも驚くほど息切れをしなくなり、いまのところ、経過は順調だと思います。

急性心筋梗塞を発症したその後に運動が大事だと、心リハの先生などから説明を受けたことにより理解するようになりました。

主治医の先生曰く、心不全や心筋梗塞の場合は、2度目の心不全発症が予後を早めるそうです。

退院後、運動が大事だと耳タコができるほど聞かされました。

そこで、この記事では、私の退院後に始めた運動について紹介していきます。

心臓リハビリやスポセンでの運動を再開

不整脈が多く出ていて中断していた、心臓リハビリテーションと近所のスポーツセンターでの運動も再開した。

豆知識ですが、リハビリテーションの意味は、ラテン語の語源、re(再び)+ habilis(適した)からきているそうです。

病院のリハビリも普通の日常生活を取り戻すことに主眼が置かれています。

アメリカの循環器専門誌の報告によると、中等度の運動療法を続けた群とまったく運動しなかった患者群を比較検討したところ、運動療法実施群のほうが、心臓病による入院や心臓死を起こさない率が有意に高かったそうです。

つまり、運動が予後を改善させるということです。

同じような内容の記事は、日本の病院でも紹介されています。

しかも、心筋梗塞後に心臓リハビリテーションを行うと、医療費は約半分になるとのことです。

私が実施している心臓リハビリは「維持期」

現在、私が受けているのは心臓リハビリテーション、略して心リハ。

リハビリ医療のプログラムには、3つの時期に分けて考えられるそうです。

| 時期 | 心筋梗塞発症 | プログラム |

|---|---|---|

| 1期 急性期 | 約1~2週間以内の期間 | 退院に向けたプログラム 主にベッドサイドで行われる。 |

| 2期 回復期 | 約1週間後から1~3ヵ月後 | 外来リハビリや在宅リハビリでのプログラム 退院後、職場や社会への復帰を目指します。 |

| 3期 維持期 | 発症から2~3ヵ月以降 | 社会復帰を達成したあとの時期 この時期の目標は、回復期リハビリテーションで得た良好な身体的機能を継続し、生涯にわたり快適な生活を維持することです。 |

私は、すでに『3期 維持期』になります。

但し、ICUが長かったので2期から3期の間かもしれません。

これからは、順調に回復した体力を維持しつつ、もう少し運動強度が高められるようにしていきたいと思っています。

心リハの運動療法と今後の予定

現在、身体的機能を維持するため、散歩を中心に、無理をしない程度に軽い運動をしています。

- 1週間に一度、『心リハ』へ行く

- 1週間に一度、スポーツセンターへ行く

- 毎朝、犬の散歩で2~3km歩く

- 毎日、チューブ(セラバンド)を使ってストレッチ

- 塩分6g/日を守り3食規則正しく取る

- 酒を飲み過ぎや不摂生を避ける

- 早寝早起き

これらのことをなるべく守るようにして生活しています。

今後の心リハの予定

入院した病院の『心臓リハビリテーション(心リハ)』は、急性期からずっとお世話になっています。

健康保険の関係(保険が利く期間)からだと思いますが、150日間のリハビリプログラムが組まれているようです。

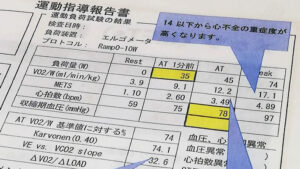

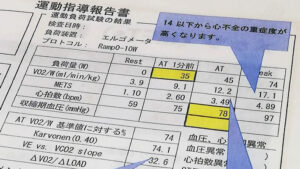

具体的には、3か月毎に、心肺運動負荷試験(CPX)を3回受けるようになっています。

週一で通っている、近所の公営のスポーツセンターは、身体障害者手帳を提示すると無料になります。

(場所によっては、半額の地域もあります。民間は不明です。)

筋トレはまだ(多分一生?)許可されていません。

『ランニングマシン』徒歩で6km/h前後で2km歩く(約30分)

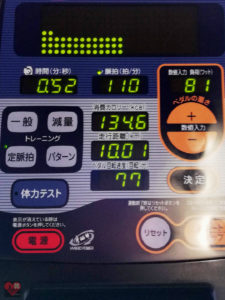

『エアロバイク』30分漕ぐ(約10km)

エアロバイクは、心拍数でAT値を設定できるので便利です。

2種類で、おおよそ1時間の有酸素運動をしています。

急性心筋梗塞を発症した予後について

大きな病気をしないと聞きなれない”病気の予後”。

病気の予後とは、生存期間のことだったり、ただ単に病気の経過のことだけをいう場合もあります。

病気の経過や見通しが悪いときは、『予後が悪い』といったり、経過がよくなれば『予後がよい』といった使い方をすることが一般的です。

急性心筋梗塞の場合は、心臓リハビリをしっかりやって健康的な生活をしていると、多くの場合「予後が良好」になることがわかっています。

急性心筋梗塞で入院するまで、こんなに規則正しい生活をしていませんでした。

運動にしても、犬の散歩ぐらいでした。

たまに、トレッキングや登山に行くと筋肉痛になるレベルです。

以前、CPXの検査をしたときに、担当の先生から言われましたが、昔だったら、心筋梗塞などの心臓疾患になったら安静に暮らすのが当たり前の時代だったそうです。

しかし、現在は、自分の心臓にあった適度な運動が寿命を延ばす、つまり適度な運動が予後を改善する一番の方法だということです。

有酸素運動が心臓にとても重要なことは、いろいろな先生から言われましたし、管理栄養士さんには食事のバランスを教えて頂きました。

自分の病気のことを知り、運動療法と食事療法も合わせて生活習慣の見直しが大切だと、常に頭の片隅においておこうと思っています。

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪