退院が近づくにつれ、退院後の生活する上での注意事項など、病院にいる専門家の人々から教えてくれることが増えてきました。

つい先日もソーシャルワーカーさんが病室を訪ねてきてくれて、別段悩みとかはありませんでしたが、とても為になる話をして頂いた。

今回紹介する、管理栄養士さんによる栄養指導もそのひとつ。

この記事では、病院の管理栄養士さんによる「栄養相談」という、心疾患における栄養指導を受けたので、その内容についてまとめました。

管理栄養士さんによる「栄養相談」という退院支援を受ける

奥さんの都合の良い日を教えてほしい

数日前に栄養士さんが病室へ尋ねてきて質問されました。

本来なら相方が聞けばよいのですが、平日の昼間に中々病院に行けないのと急過ぎたこともあって、私が直接聞くことに。

ベッドで軽く聞くのかと思ったら、管理栄養士さんの部屋へ呼ばれ、塾のマンツーマン講義のような雰囲気。

調理の工夫や食べ方のコツなど、私の病気と減塩の大切さについての話がメインでの小一時間。

メモを取りながらしっかりと話を聞いてきました。

自分を戒める意味も込め、減塩についてまとめてみました。

管理栄養士さんに最初に言われた言葉

管理栄養士さんとの面談の部屋に着いたら、すでに管理栄養士さんは待機されていました。

まず最初に言われたのが以下のこと。

病院食の薄味に慣れている今から始めるのがベストです。

そして、健康への意識が高い今がとても大事。

そして、家庭で、出汁でお肉を煮るなどちょっとした工夫などをする減塩をする意識が大事だと。

そうすれば、薄味をあまり感じることなく美味しく食べることが出来るという事を伝えてくれました。

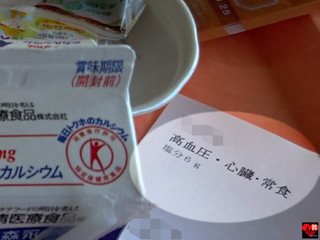

ちなみに病院での私用の食事のトレーには、『高血圧・心臓・常食 塩分6g』という文字が紙に表示してありました。

始めて経験した病院での食事は、流石にしょっぱさは感じませんでしたが、意外にもそんなに薄味とも感じませんでしたし、概ね美味しかったです。

管理栄養士さんの成せる業だと勝手に思っていましたが、話を聞いてみると上で紹介したような、出汁などをうまく使って減塩でも味が付くように作っているとのこと。

知恵や工夫で減塩しても美味しくなるのだと知りました。

そもそも心臓病の人がなぜ塩分の取り過ぎがダメなのか?

一般的に、塩分の取り過ぎは良くないとされています。

なぜダメなのでしょうか?

答えは簡単で、食塩の過剰摂取が、三大疾患(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になるリスクがあるからです。

例えば胃ガンになる理由のひとつに、食塩の過剰摂取があげられています。

もちろん、理由は病気によっても違いますし、三大疾患以外にも食塩の過剰摂取が影響している場合もあるかもしれません。

私は、急性心筋梗塞になって減塩が必要になりましたので、塩分と心筋梗塞(高血圧)について説明していきます。

塩分の取り過ぎと心臓や高血圧の関係

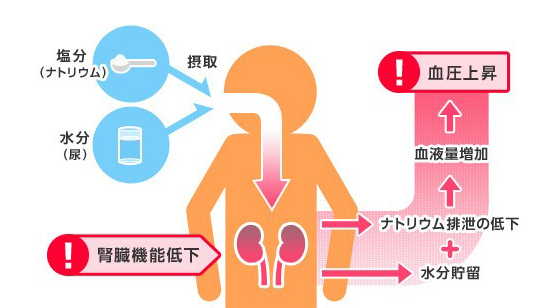

それでは、なぜ塩分を多くとると高血圧になるのでしょうか?

- 塩分を過剰摂取する

- 血液中の塩分濃度が高くなる

- のどが渇いて水を飲む

- 水を飲みすぎると血流量が増える

- 血圧が上がる

- 心臓にも負担がかかる

食塩をとり過ぎると、血液中の塩分(ナトリウム)濃度が高まります。

濃度が高まると、水分を蓄えて塩分濃度を調整しようとする働きが強まります。

血液中の水分が増えると、体の中を循環している血液量(循環血液量)が多くなり血圧が上がるのです。

血圧が上がると心臓にも負担がかかってしまいます。

血圧の高い状態が慢性化している状態が高血圧です。

慢性的に高血圧の状態である高血圧症という病気を高血圧との総称して呼ぶことが多いです。

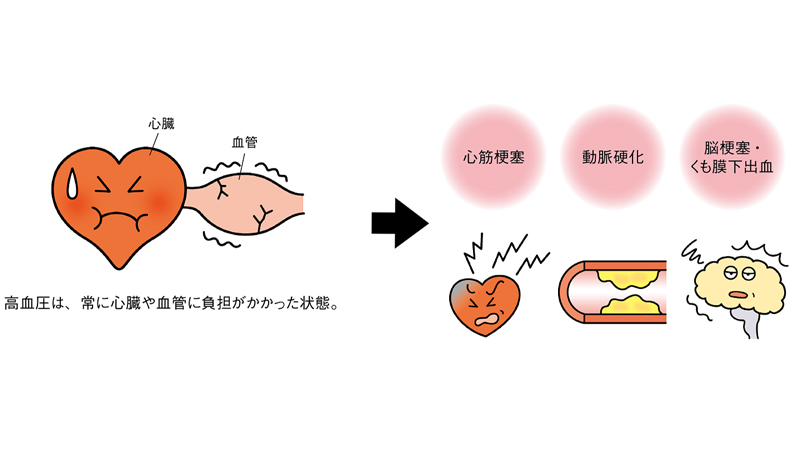

高血圧と動脈硬化や心筋梗塞リスクの関係

上の説明に、心臓への関係を付帯します。

- 高血圧になる

- 高血圧が長く続くと血管に圧力がかかる

- 血管に圧力がかかると動脈硬化のリスクが上がる

高血圧が長く続いていると血管に強い圧力がかかります。

すると血管や心臓に負担がかかり、自覚症状がなくても動脈硬化や心臓肥大が進みます。

その結果、脳卒中や心筋梗塞、心不全、不整脈など、多くの循環器疾患が起こる原因になります。

そもそも心臓病の人がなぜ塩分の取り過ぎがダメなのか?

| 動脈硬化とは? | 高い血圧に耐えるように血管の壁が厚くなり、血液が通る道が狭くなることを動脈硬化といいます。 |

| 心臓肥大とは? | 高い血圧に打ち勝って血液を身体の隅々にまで送らなくてはならないため、心臓の筋肉が肥厚することを心臓肥大といいます。 |

ちなみに、私は心臓肥大にもなっていました。

食塩摂取量を減らしつつ美味しく食べる簡単な方法

食塩の過剰摂取が、三大疾患(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)になるリスクがあるから塩分を控えましょう♪

色々なところでよく聞く、三大疾患に対する注意喚起です。

言うのは簡単ですが、美味しくゴハンを食べるには塩分が欠かせません。

急に減塩しろと言われても大変です。

しかも、基本がわからずにただ単に食塩を減らすと、味気なく全然美味しくありません。

それでは、どうすれば「食塩摂取量を減らしつつ、しかも美味しく食べられるのか?」の方法を紹介したいと思います。

塩分摂取量は一日6gまでを守る(2022年5gに変更)

日本高血圧学会では、1日の食塩摂取量を5g未満としています。(6gは小さじ1杯程度の量)

2022年から5g推奨になっています。

ちなみに、一般の人の食塩摂取量は、男性は1日8g未満、女性は7g未満推奨。

食塩1グラムと同じ量だとこんな感じです。

醤油小さじ1杯=減塩醤油小さじ2杯=だし醤油小さじ2杯=ソース小さじ2杯

因みに、食塩1gは、ナトリウム約400mgです。

簡単に外食で塩分を減らすコツ

外食は、一食で食塩3g以上がほとんどです。

- ラーメン 6g

- 天ぷらそば 4.9g

- 生姜焼定食 5.8g

- かつ丼 4.3g

- 牛丼 3.8g

- チャーハン 2.6g

- カレーライス 3.4g

※gは塩分量

上記の数字は、外食でのだいたいの塩分量です。

ほとんどが完食すると、1日の塩分摂取量6gの半分以上です。

それでは、外食でどうやって塩分摂取量を減らすのか?

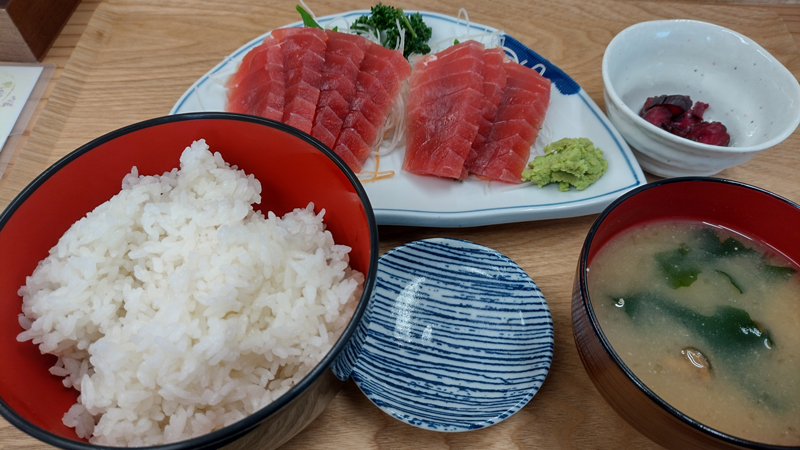

丼物は減らすのは困難なので、定食などを注文し、食べ方も工夫することで減らせます。

例えば、お刺身定食なら醤油をつけるのを少しだけにしたり(減塩醤油を持ち込んだり)、塩分が少なそうな定食ものにするなど、日ごろから、自分で塩分を調整できるメニューを頼んで減らす努力をしましょう。

また、ラーメンのスープや味噌汁を飲むのをやめたりすることでも塩分量は減らせます。

チャーハンや牛丼などは塩分をすべて食することになりますので、外食では我慢をしましょう。

魚や肉は加工品を避けて、生の食品を買う

パン・めんは、食塩が多く含まれています。

できれば主食は、白米にしましょう。

干物や塩鮭、竹輪などの練り物は塩分が相当多いので加工品は避け、生魚を自宅で調理することで塩分を調整できます。

ウインナーやハム、ベーコンは塩分が相当多いのでなるべく避け、生肉を自宅で調理するようにしましょう。

ダシ(出汁)で『うまみ』をきかせる

最近減塩弁当やお惣菜などでも人気があるのが、出汁で味付けした食材です。

調味料が少なくてもしっかり味があり人気があります。

実は、自宅で調理する際にも、一工夫するだけで簡単にできます

昆布、しいたけ、鰹節などで普段より濃い目のダシをとり、味付けしたい食材を煮たりしゃぶしゃぶ風にくぐらせるだけで味付けが必要なくなり減塩になるのです。

但し、市販の顆粒だしは塩分量に注意しましょう。

また、ポトフに代表されるように野菜などでも美味しいダシがとれます。

酸味を生かして塩分の物足りなさを感じにくくする

醤油は、酢やポン酢などで割ったり、塩の代わりにレモン汁などで代用することで物足りなさがなくなります。

マヨネーズやトマトケチャップの塩分は、意外に少ないので料理によっては置き換えできますので工夫する努力をしましょう。

減塩の調味料を積極的に利用する

最近は、食塩に限らず、醤油やソース、マヨネーズやケチャップ、ダシの素やドレッシングなど、減塩になっても薄味に感じない調味料がたくさんあります。

積極的に利用して、減塩に役立てましょう。

味噌汁は1日一杯具だくさんが理想

味噌汁には、約1.5gの塩分が含まれているので、取るとしても1日1食が良い。

自宅で作る場合は、旬の野菜など具財をふんだんに使って、その具財がおかずになるほどが理想。

おかずは小皿に入れてから調味料をつける

醤油やタレ類は、おかずやサラダにかけるよりも、刺身を食べるときのように、小皿に入れておいた調味料につけて食べる習慣をつけると減塩になります。

例えば、「ほうれん草のおひたし」などは、直接醤油などをかけるのではなく、小皿に入れておいたダシ醤油などにチョットだけつけて食べるのです。

塩分とカリウムの関係は絶対に覚えておきたい

カリウムとは、聞いたことあるようで何かとはパッと言えない人が多いと思います。

私も、病気になる前は名前しか知らない程度です。

ウィキペディアによると下記のような感じ。

カリウムは、『原子番号19の元素』で、元素記号は『K』である。

Wikipedia-カリウム

生物にとっての必須元素であり、神経伝達で重要な役割を果たす。人体では8番目もしくは9番目に多く含まれる。植物の生育にも欠かせないため、肥料3要素の一つに数えられる。

このように、生物にはなくてはならない元素です。

なかでも、カリウムの凄いところは、塩分を体外に排出する役割をもった栄養素というところです。

カリウムはナトリウムとの関わりが深く、細胞の浸透圧維持や調整に働き、体内の水分調整を行い、ナトリウムが増えすぎた際には排出も手助けします。

ほとんどの食品に含まれていますが、とりわけ野菜やいも類、果物に多く含まれています。

減塩生活にはなくてはならない栄養素ですね。

カリウムが多い野菜や海藻類を欠かさず食べよう

野菜や海藻類に含まれるカリウムの大きな特徴は、ナトリウムを排出する作用があるため、塩分の摂り過ぎを調節する上で重要な役割を担っています。

| 成人男子目標量 | 3000mg以上 |

| 成人女子目標量 | 2600mg以上 |

- ほうれん草やこまつな:一束200gで1,000mg

- バナナ:1本100gで360mg

- りんご:1個300mgで360mg

- トマト:1個150gで315mg

- 芋類:中1個100gで450mg

- ニラ:一束100gで510mg

- 牛乳:200mlで300mg

旬の新鮮食材にはうまみがたっぷり

カリウムは野菜や果物などの植物性食品だけでなく、肉や魚介類にも多く含まれます。

生鮮食品に多く、加工や精製が進むと含量は減少します。

特に、旬の野菜や魚は、薄味でもうまみがたっぷりありますので積極的に取りましょう。

| 夏野菜 | ナス、トマト、ピーマン、きゅうり、オクラ、トウモロコシ、カボチャなど |

| 秋の魚 | 秋刀魚(さんま)、鯵(アジ)、鯖(サバ)、鰹(かつお)、カンパチ、 金目鯛など |

カリウムは水に溶けやすく、茹でるなどの調理中に8割以上が失われます。

損失が少ないとされるものは、根菜類、豆類、芋類など。

果物、野菜、海藻類は生で食したり、芋類や魚などはカリウムが溶けた煮汁を一緒にとると効果的。

但し干物は塩分が多いので厳禁です。

減塩以外にも必要な体質の改善の仕方

当たり前のことですが、規則正しい食事と適度な運動をバランスよくすることが、体質の改善に繋がります。

どのようなことをすれば良いのか、具体的に紹介していきますので参考にしてください。

三食規則正しく食べる

毎日同じ時間帯に食事を摂るように心掛ける。

毎食のエネルギー量は、朝:昼:夜を3:4:3の割合(または3:3:4)にするのが理想的なのだそうです。

夕食は就寝3時間前までに

食物を消化するには数時間かかります。

就寝時間の3時間前までには夕食は済ませておきましょう。

夕食時間が遅くなると太りやすくなったり、睡眠の質に影響します。

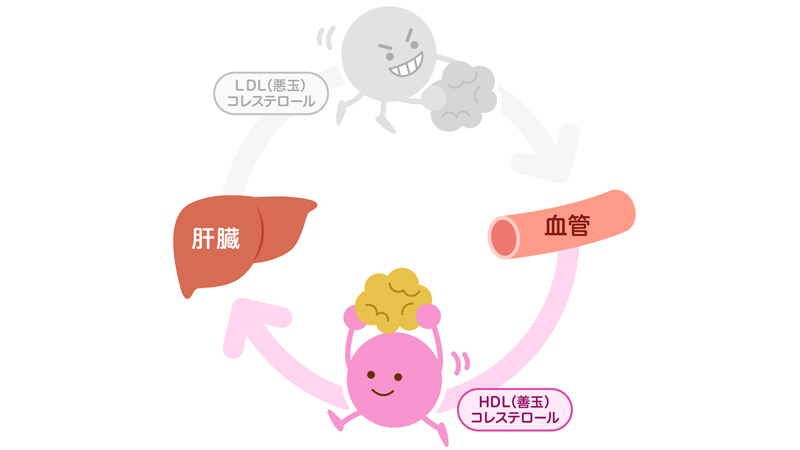

悪玉コレステロールと善玉コレステロールの関係

コレステロールとは、身体に存在している脂肪分のひとつです。

常に食事によって摂取しています。

特に重要なのは、悪玉(LDL)と善玉(HDL)と呼ばれる2つのコレステロールです。

LDL(悪玉)が肝臓で作られたコレステロールを全身に運んで、HDLはその余ったコレステロールを回収する役割があります。

ですから、LDLコレステロールは増えすぎると血がドロドロになり動脈硬化の原因になります。

逆に、HDL(善玉)を増やし、LDL(悪玉)を減らすことが動脈硬化を予防する理想的な生活だといえます。

善玉(HDL)コレステロールを減らす方法

善玉(HDL)コレステロールは、食物や薬では増やすことができませんので、食生活の改善で、悪玉(LDL)コレステロールを減らす工夫をしましょう。

善玉(HDL)コレステロールを増やすには、下でも紹介していますが、適度な運動が必要です。

※悪玉といわれていますが、それ自体が身体に悪い影響を及ぼすわけではありません。

因みに、入院中は、規則正しい食生活でしたので定期的にある血液検査は正常値でした。

身体に良い油と悪い油を理解する

植物油の脂肪酸は不飽和脂肪酸という種類で、酸化に弱く常温で液体です。

動物性脂肪に含まれる脂肪酸は、飽和脂肪酸という種類で、酸化に強く常温で固体です。

バターなどの動物性脂肪には、動脈硬化の原因となる悪玉(LDL)コレステロールが多く含まれています。

トランス脂肪酸を多くとると、血液中の悪玉(LDL)コレステロールが増えて、善玉(HDL)コレステロールが減ることが報告されていて、心臓病のリスクが高まることがわかっています。

植物性の油

- エゴマ油やアマニ油(亜麻仁油)

- オリーブオイル

- キャノーラ油

- ごま油など

動物性の油

- ラードやバター

- 特にトランス脂肪酸を多く含む油は避ける

マーガリンやファットスプレッドなど

特に、エゴマ油やアマニ油(亜麻仁油)には、青魚に多く含まれる(DHA、EPA)のような不飽和脂肪酸「オメガ3脂肪酸」が多く含まれていて、身体では作ることができない『必須脂肪酸』です。

オメガ3を多くとることが心筋梗塞などの心臓病や高血圧からくる病気のリスクを減らすことが分かっています。

肉食中心から魚料理中心にする

肉類に含まれる脂質には、血液中の中性脂肪や悪玉(LDL)コレステロールが多く存在します。

魚特に青魚(サンマ、イワシなど)に多く含まれる脂質は、DHA(ドコサヘキサエン酸)やEPA(エイコサペンタエン酸)などの不飽和脂肪酸で、血液中の中性脂肪やコレステロールを低下させる作用などがあり心筋梗塞や脳梗塞などを予防する働きがあります。

まごわやさしい

和食中心でバランスの良い食事を常に意識する。

ま=豆(豆類)

ご=ごま(種実類)

は=わかめ(海藻類)

や=野菜

さ=魚

し=しいたけ(キノコ類)

い=いも(芋類)

お酒やタバコ

お酒はたしなむ程度で。

(ビール大びん1本や酎ハイなど2杯位まで)

喫煙は絶対に禁止!

適度な運動を習慣づける

有酸素運動を中心に、できるだけ毎日運動を行う。

適度な有酸素運動が善玉(HDL)コレステロールを増やすことがわかっています。

一週間に1,000kcal以上(1万歩)が理想とされています。

ちなみに普通に歩くカロリーは、

- 1分間に約3kcal

- 1時間で約180kcal

- 一週間で1,260kcal

です。

体重の増加には注意する

急な体重の増減は、心臓に負担をかける原因になるので注意しましょう。

内臓脂肪型の肥満は危険信号

内臓脂肪型の肥満は、高血圧症や、動脈硬化性に深く関係しています。

また肥満は、心臓にも大きな負担がかかります。

標準体重を知り常に維持する

体重の増加には注意が必要です。

血圧を測る時に体重も測る癖をつけ毎日チェックする。

BMI=体重と身長の関係から肥満度を示す体格指数

BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

標準は、18.5~25未満

ちなみに私は、身長175㎝ 体重64kg

約21なので範囲内

(入院前は76kgでしたが…w)

※BMIとは、肥満指数の意味。

計算式は、BMI=体重kg÷(身長m)二乗で簡単にわかります。

日本肥満学会の判定基準(成人)

| 指 標 | 判 定 |

|---|---|

| 18.5未満 | 痩せ型 |

| 18.5〜25未満 | 普通体重 |

| 25〜30未満 | 肥満(1度) |

| 30〜35未満 | 肥満(2度) |

| 35〜40未満 | 肥満(3度) |

| 40以上 | 肥満(4度) |

減塩について私なりに理解したこと

減塩についての記事は以上になります。

食事で気を付けることは、バランスよく三食食べることと、野菜も一緒に取ることという2つの事を、病院の管理栄養士さんに口が酸っぱくなるほど言われたのです。

具体的な内容で特に大事なのはやっぱり野菜でした。

野菜は1日に、両手いっぱい山盛り食べなくてはいけないとのことで、旬の野菜を中心にこまめにとること。

かさばる野菜はサッと煮る、茹でるなど小さくする工夫をするといいこと。

どうしても無理な場合は、無塩の野菜ジュースで賄うようにと。

普段は、「夜は、酒を飲むのでご飯(主食)は食べない」と伝えると、晩酌をするのであれば、ご飯(コメ)を食べてからした方がよいとのこと。

あとは、ノートに食事記録をつけて管理すると減塩を考えるようになるそうです。

時間があれば、ダイエットアプリなどで記録するのもオススメとも。

雑談で「ラーメンはもう無理ですよね?」と尋ねたら、「ラーメンの塩分は約6g。麺だけ食べて汁を飲まなくても半分は摂取してるので、『今日はラーメン以外で後3g』と理解出来てれば大丈夫ですよ。」とニッコリ笑顔で言われました。

減塩によって身体を現状維持する目的ですから、採血とかしたあとでないと、見た目の成果は出てこないです。

だからみなさん”なあなあ”になってしまうのだと思います。

そして後で後悔することになる…。

長く続けるコツは、それを当たり前にしてしまうしかありません。

それには、おいしく食べるのは一番の早道だと思います。

もし同じ境遇の人が読んでくれていたのでしたら、お互いに頑張りましょう!!

質問や感想などお気軽にコメントしてもらえると励みになります♪